Un pied dans les champs,

un pied dans les cuisines.

Nos missions

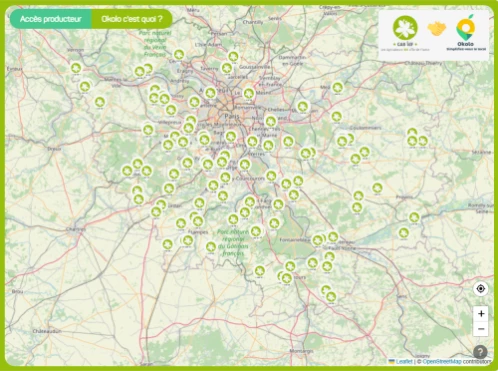

Le public en 1 clic

Nos actualités

-

La BIO qui nous rassemble : retour sur l'AG du GAB IdF

[03/04/2024) Le mardi 26 mars à Savigny le Temple se déroulait l’Assemblée Générale du GAB IdF. Une formule condensée sur la matinée qui a laissé une part importante... -

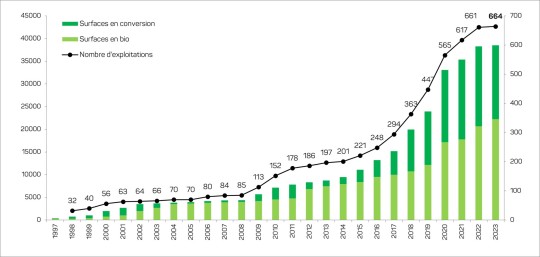

La Bio au plateau, mais pas au tapis !

[Communiqué GAB IdF, 20 février 2024] Pour la première fois depuis l’inclinaison prise en 2008 d’une augmentation constante et exponentielle du nombre de fermes et... -

Solidaires, mais visionnaires

[31 janvier 2024] Ne se reconnaissant pas dans les messages portés dans les manifestations, les acteurs de la Bio, sous la houlette du GAB IdF à la demande majoritaire des...

L’agenda

-

Démonstration :

traitements bio en arboriculture22 avr. 2024Arboriculteurs bioà définir

Jour de la Terre et journée de démonstration des traitements bio en arboriculture. La production de fruits peut subir des dégâts importants, cette après-midi revient sur les méthodes de traitement et applications autorisées par le cahier des charges bio.

Un événement conduit par Yohan Trouspance, conseiller arboriculture au GAB IdF

-

Défi FAAP GPS :

conférence nutritionDu 23 avril au 25 avril 2024 -

Atelier Cuisine

24 avr. 2024